【以捕代殺,讓蛇蛇回歸自然】

2022.11.06

文:Cindy Hsu / 圖:Chiafang Tsai 好好愛牠編輯部

小編從小就很喜歡蛇,雖然知牠們會咬人,但不知道為什麼對蛇印象一直是軟綿綿、眼睛圓圓,看起來很無辜的動物。

2021年冬天,一隻身上有著黑色斑塊的小龜殼花,來到我們家休息。當時他正捲縮在我們家廚房外的盤子上曬太陽,瞳孔呈現一條縫狀。印象我當時一看到他就開始心跳加速,他那時正瞇著瞳孔,享受他的日光浴(蛇瞇瞳孔的樣子實在是太可愛了~)。

因為過去保全人員用蛇夾協助捉家中花園的蛇,但將蛇夾到出血的經驗。當下我就思考如何在不被家人發現的情況下,自己先將他捉起來,於是跑回廚房尋找適合裝蛇的容器。

我:爸,你可以幫我拿櫃子上那個透明盒子,我要捉蟲

爸:捉蟲為什麼要用這麼大的盒子?

我:我怕蟲會跑走,捉不到他。

接著我就在家人沒發現的情況下,拿著透明的盒子將牠蓋起來。這隻龜殼花也就呆呆的被蓋在透明盒子裡面,牠移動了一下他的身體,又繼續休息,整個捕捉過程時間非常短也很順暢。在完成捕獲的動作之後,我才帶家人來看我們家的稀客。大家圍觀著這隻動物,看著他安靜休息的樣子。

當天中午爸就著開車,載著我們和這隻小朋友到山上。我和媽坐在後方座位觀察著這隻淡定的小龜殼花,他吐了吐舌頭,仍舊盤在盤子上。我們開到一座山的半山腰,除了馬路,這邊似乎沒有什麼沒有社區住宅,於是我們找到一處樹叢要釋放他。我想似乎是感受到了山上的新鮮空氣吧,打開透明盒的瞬間,牠才開始比較激烈的有探頭及吐舌反應,於是我們就用樹枝提醒他「下車」,讓他緩慢的離開盒子。

有些人會擔心這種捉蛇的方法可能使自己暴露危險,但小編判斷那是當下,對我們也最安全,對牠最溫和的做法。其實,若非專業補蛇人員,或是蛇夾沒有綑特殊軟膠帶,蛇的骨頭通常容易被夾傷(尤其是小蛇),甚至會造成蛇的死亡。

當然,無論用何種方式捕捉,在靠近動物前,請盡量將物種的特徵記下並且拍照;若有意外發生,才能有順利的執行醫療程序。透過這篇文章,我們也希望分享台北市動保處建議的較溫和的捉蛇方法,供各位參考(https://conservation.forest.gov.tw/0001921)。若民眾判斷無法處理,也可以撥打1999台灣地方政府民眾服務專線。

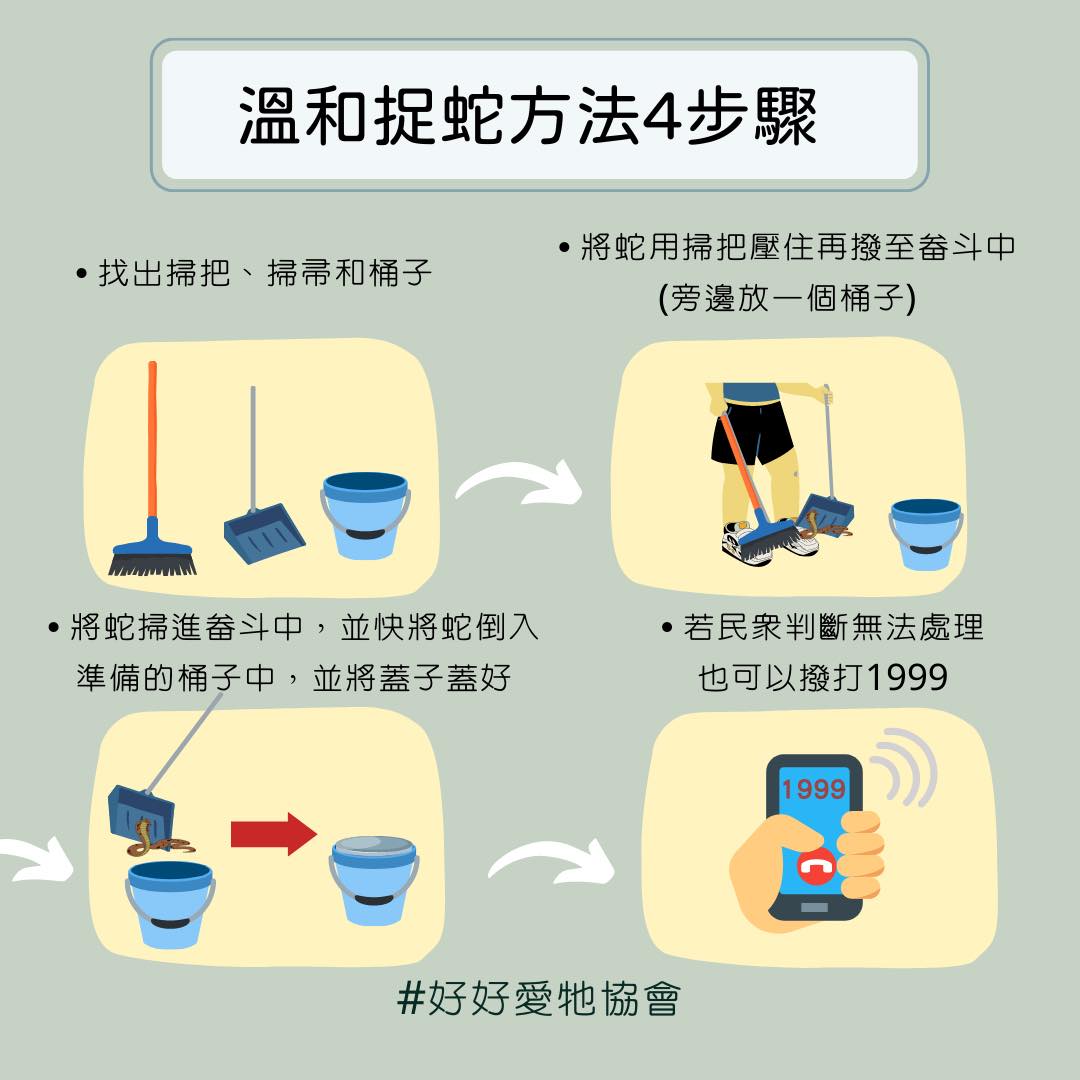

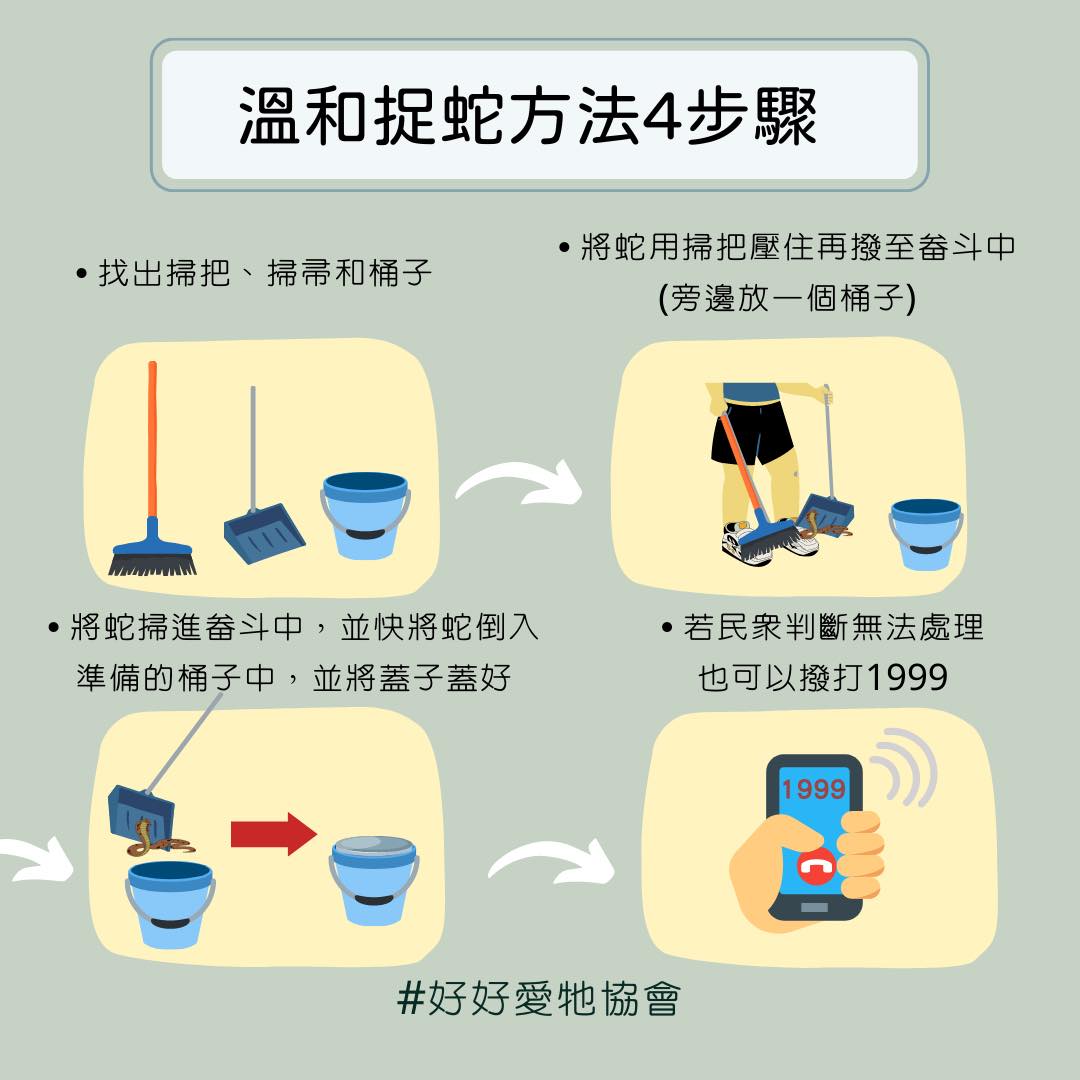

捕捉蛇4步驟-好好愛牠

⦁ 找出掃把、掃帚和桶子(若沒有桶子,可以使用替代的箱子)

⦁ 將蛇用掃把壓住再撥至畚斗中(旁邊放一個桶子)

⦁ 將蛇掃進畚斗中,並快將蛇倒入準備的桶子中,並將蓋子蓋好

過去其實常聽過蛇被打死的事件,弟也曾經和我說在當兵時,長官竟使用熱水燙死軍營中的蛇。但蛇類通常對人是避而遠之,除非人使蛇感到害怕或是受到侵略,否則蛇並不會主動攻擊人。將蛇燙死已經屬於虐待動物的手法,必須被制止。

換個角度思考,蛇其實也是台灣豐富生態下的所蘊孕的物種,是生態系不可分割的一環。隨著人類的開發,人與蛇的活動區域將不可避免有所重疊。在面對野生動物時,保護自己是關鍵,但是尊重和我們生活在同一個土地的生物,也是我們該做的。

2021年冬天,一隻身上有著黑色斑塊的小龜殼花,來到我們家休息。當時他正捲縮在我們家廚房外的盤子上曬太陽,瞳孔呈現一條縫狀。印象我當時一看到他就開始心跳加速,他那時正瞇著瞳孔,享受他的日光浴(蛇瞇瞳孔的樣子實在是太可愛了~)。

因為過去保全人員用蛇夾協助捉家中花園的蛇,但將蛇夾到出血的經驗。當下我就思考如何在不被家人發現的情況下,自己先將他捉起來,於是跑回廚房尋找適合裝蛇的容器。

我:爸,你可以幫我拿櫃子上那個透明盒子,我要捉蟲

爸:捉蟲為什麼要用這麼大的盒子?

我:我怕蟲會跑走,捉不到他。

接著我就在家人沒發現的情況下,拿著透明的盒子將牠蓋起來。這隻龜殼花也就呆呆的被蓋在透明盒子裡面,牠移動了一下他的身體,又繼續休息,整個捕捉過程時間非常短也很順暢。在完成捕獲的動作之後,我才帶家人來看我們家的稀客。大家圍觀著這隻動物,看著他安靜休息的樣子。

當天中午爸就著開車,載著我們和這隻小朋友到山上。我和媽坐在後方座位觀察著這隻淡定的小龜殼花,他吐了吐舌頭,仍舊盤在盤子上。我們開到一座山的半山腰,除了馬路,這邊似乎沒有什麼沒有社區住宅,於是我們找到一處樹叢要釋放他。我想似乎是感受到了山上的新鮮空氣吧,打開透明盒的瞬間,牠才開始比較激烈的有探頭及吐舌反應,於是我們就用樹枝提醒他「下車」,讓他緩慢的離開盒子。

有些人會擔心這種捉蛇的方法可能使自己暴露危險,但小編判斷那是當下,對我們也最安全,對牠最溫和的做法。其實,若非專業補蛇人員,或是蛇夾沒有綑特殊軟膠帶,蛇的骨頭通常容易被夾傷(尤其是小蛇),甚至會造成蛇的死亡。

當然,無論用何種方式捕捉,在靠近動物前,請盡量將物種的特徵記下並且拍照;若有意外發生,才能有順利的執行醫療程序。透過這篇文章,我們也希望分享台北市動保處建議的較溫和的捉蛇方法,供各位參考(https://conservation.forest.gov.tw/0001921)。若民眾判斷無法處理,也可以撥打1999台灣地方政府民眾服務專線。

⦁ 找出掃把、掃帚和桶子(若沒有桶子,可以使用替代的箱子)

⦁ 將蛇用掃把壓住再撥至畚斗中(旁邊放一個桶子)

⦁ 將蛇掃進畚斗中,並快將蛇倒入準備的桶子中,並將蓋子蓋好

過去其實常聽過蛇被打死的事件,弟也曾經和我說在當兵時,長官竟使用熱水燙死軍營中的蛇。但蛇類通常對人是避而遠之,除非人使蛇感到害怕或是受到侵略,否則蛇並不會主動攻擊人。將蛇燙死已經屬於虐待動物的手法,必須被制止。

換個角度思考,蛇其實也是台灣豐富生態下的所蘊孕的物種,是生態系不可分割的一環。隨著人類的開發,人與蛇的活動區域將不可避免有所重疊。在面對野生動物時,保護自己是關鍵,但是尊重和我們生活在同一個土地的生物,也是我們該做的。

推薦文章