依時間篩選

依時間篩選

- ALL

- 實驗動物

- 展演動物

- 經濟動物

- 同伴動物

- 海洋資源

- 野生動物

- 議題與行動

- 認識好好愛牠

- 報導交換

- 動物三兩事

熱門標籤

麥卡利斯特學院動物實驗爭議 最新證據揭露學生遭誤導與施壓 柏納德博士親自回應本會專訪 原文:Michael Keevican;受訪者:尼爾・柏納德博士( Dr. Neal Barnard);審校:蔡育琳

實驗動物

2025.11.05

麥卡利斯特學院動物實驗爭議 最新證據揭露學生遭誤導與施壓 柏納德博士親自回應本會專訪

在美國明尼蘇達州聖保羅 — 在 2025 年 10 月 10 日於亨內平郡法院提交的文件中,尼爾・柏納德博士( Dr. Neal Barnard)提出了最新證據,指出麥卡利斯特學院( Macalester College)心理學系正在使用誤導性陳述,並對學生施加壓力,迫使他們參與不必要的動物實驗,這種做法可能會損害學生的教育,並造成長期的心理影響。這些新證據呈現在柏納德博士控告麥卡利斯特學院的案件中,該案最初於六月提起,指控該學院在動物使用方面欺騙捐款人。訴訟指出,學院為了教導學習的基礎概念而殺害了數千隻動物,儘管已有無害的替代方法,學院還聲稱遵循最高的倫理標準。訴訟文件中引用了麥卡利斯特學院最近的聲明,2025年9月25日發表在校報《The Mac Weekly》。根據心理學系的說法,入門心理學課程「並未涉及透過實驗殺害動物」,而且「在心理學入門課程中不會殺死任何囓齒類動物」,表面上暗示這些動物會存活。但未被提及的事實是,這些動物可能在學生看不到的情況下,被實驗室人員殺害。對於那些試圖選擇不參與動物實驗的學生,心理系也發表了令人不安的言論,聲稱這樣做會錯過一段「無可取代的經驗,這將影響他們未來的學習……我們認為這是未來科學家與知情公民的必要準備」。這些說法很可能對學生造成壓力,迫使他們參與許多人認為在倫理上無法接受的活動。在2025年8月5日,明尼蘇達州公共教育廣播電台協會的節目中,一位麥卡利斯特學院心理學系的學生分享了她和朋友對動物實驗室的情緒反應。由於該學院的行為,她「要求保持匿名,並擔心自己可能會在系上惹出麻煩」。一項近期調查顯示,全美有83%的大學生反對在已有替代方案且動物將被殺害的情況下使用動物。許多受訪學生表示,他們還是會參與動物實驗「以避免麻煩」(20%),另外有24%的學生表示他們在要求替代方案時會感到緊張。包括哈佛大學、耶魯大學、史丹佛大學、普林斯頓大學、杜克大學、密西根大學、賓州大學和其他頂尖大學,早在多年前就已停止在心理學教學中使用動物。而本地的學院,包括卡爾頓學院、聖奧拉夫學院、聖約翰大學、哈姆林大學及明尼蘇達大學,也已採取同樣的轉變,這直接反駁了麥卡利斯特學院「動物實驗室不可替代」的說法。「麥卡利斯特學院的課程已過時,且可能對學生造成傷害。」柏納德博士表示:「學生不需要進行動物實驗,不需要被施壓,也不需要被誤導。有更好的教學方法,學院應該採用。」柏納德博士在1975年以優等成績從麥卡利斯特學院畢業,主修心理學。當他得知學院在50年後仍在進行過時的動物實驗,就在2024年向學院提供其他地方採用的現代教學方法詳情。他以為學院確實在研究方法更新教學,並為此募款支持學校。然而,麥卡利斯特學院校長Suzanne Rivera突然終止了課程討論,並將柏納德博士轉介給學院的訴訟律師們。強迫學生參與不道德行為的問題,可從米爾格倫教授(Stanley Milgram)在耶魯大學的實驗中明顯看到。當時他指示學生對研究受試者進行他們以為的電擊,大多數人都照做了,儘管他們相信電擊是痛苦的甚至會危及生命。因此造成的壓力讓一些參與者直接向米爾格倫教授或大學投訴。 就像米爾格倫的實驗一樣,麥卡利斯特學院的教職員在動物使用的必要性上存在誤導,並透過語言引導學生參與。然而,與米爾格倫的實驗不同的是,在麥卡利斯特學院對動物的傷害是真實的,包括實驗前的剝奪與長期禁閉,以及實驗後的死亡。此外,實驗過程中產生的負面情緒會干擾到學習,許多學生在參與這些不必要的動物實驗後,長期承受壓力與懊悔。柏納德博士表示:「醫學院多年前就已將動物實驗從課程中移除,研究界也正跟進。麥卡利斯特學院也應該這麼做。」他同時也指出,該學院對動物實驗室的誤導性描述,違背了美國心理學會(American Psychological Association)的政策,該政策聲明:「負責教育與訓練課程的心理學家,應採取合理措施,確保課程內容(包括參與必要的課程或計畫相關的諮商、心理治療、體驗團體、顧問計畫或社區服務)、訓練目標與宗旨、津貼與福利,以及完成課程所需的各項要求,都有最新且準確的說明。這些資訊必須讓所有相關人士都容易取得。」聽聽柏納德博士怎麼說台灣動物平權促進會與好好愛牠協會除了取得本篇文章的中文授權刊登,也透過書面訪問尼爾・柏納德博士,他曾就讀麥卡利斯特學院,是現任喬治華盛頓大學醫學院副教授、美國責任醫學醫師委員會(PCRM)主席。柏納德博士說明當初控告母校的始末,並呼籲教育體系應該淘汰動物實驗。Q1 您為何決定對母校提起訴訟?這起事件的轉捩點是什麼?回答:在明尼蘇達州的麥卡利斯特學院(Macalester College),我向校長指出一個事實:儘管該校聲稱「在任何動物使用上都會以倫理原則為最高標準」,但實際上卻仍在心理學課程中使用活體動物。照理說,這樣的倫理原則應代表只要有可能就應採用非動物的替代方案。然而,這些動物卻被用來教導一些心理學的基本原理,通常不需動物就能進行教學。校長瑞維拉博士(Dr. Rivera)曾與我會面,令人鼓舞的是,她邀請了副教務長保羅·歐弗沃德(Paul Overvoorde)一同參與,並請我後續與他聯繫。我照做了,並分享了可行替代方案的詳細資訊,以為這些方案很快就會被採用。然而令我驚訝的是,瑞維拉博士突然中斷了溝通,並將我轉介給學院的訴訟律師。關於倫理、替代方案以及拯救動物生命的討論就這樣突然終止,顯然被誤解為對學術自由的攻擊。當對話變得不可能,衝突就無可避免,我將此事訴諸法院。Q2 您認為 Macalester 學院的心理學動物實驗在倫理上最大問題是什麼?回答:那些動物在實驗後會被殺死,而學生可能感受到被迫參與的壓力。Q3 若採用替代教學方式(如 AI 模擬或 3D 模型),學習效果與倫理價值之間如何平衡?回答:美國大多數的大學和學院,早在多年前就已經用替代方案來取代心理學的動物實驗室。影片與電腦模擬都運作良好,而這些概念其實非常簡單,透過講課與閱讀就足以學習。Q4 您認為推動「無動物實驗教育」最大的阻力來自哪裡——技術、經費,還是傳統觀念?回答:就像我們在醫學教育中看到替代動物的情況一樣,學術界存在著強大的慣性。即使有更好的方法現成可用,過時的教學方式仍被延續下來。Q5 教育改革應由誰主導最有效?政府、學術機構、還是學生倡議?回答:應由教師帶頭推動改變;若教師未能做到,學生應該發聲。Q6 您希望這起訴訟帶來的改變,不只是法律層面,還包括哪些社會影響?回答:我希望倫理原則不只是紙面上的承諾,而是能真正推動以其他方法取代動物使用。Q7 您如何看待學生在權威體制下勇於拒絕不符合倫理的動物實驗?例如是否應該善用良知拒絕權(Conscientious Objection)?回答:希望選擇退出動物實驗的學生,應該始終保有這項權利。然而,我們還需要更進一步。每當有課程提供動物實驗時,學生往往因為害怕學業受到懲罰而不敢選擇退出。結果就是學生在壓力下被迫參與。最好的解決方法就是革新教學,徹底淘汰動物實驗課程。Q8 在台灣曾有一獸醫系學生向我們反應過一個問題。她們上解剖課程,使用的是病弱的經濟動物或是即將被淘汰的動物。但她對於將做完實驗的動物實行安樂死,有很大的心理壓力,可是她也無法改變制度。請問博士針對這問題有什麼看法或建議?回答:在醫學院,我們在教育過程中絕對不會傷害病人。相反地,我們與資深醫師並肩工作,透過照護病人來學習。同樣的,獸醫教育也應該如此。沒有理由對動物進行實驗;學生應該在臨床照護過程中學習。Q9 您是否認為現今校園的教育,有關動物實驗的課程已可全面被取代?回答:沒錯,這早已是行之有年的事實。現在美國的醫學院課程中完全沒有使用動物。Q10 最後,您想對全球還被迫要使用動物實驗的學生說些什麼?回答:重要的是選擇退出動物實驗,並在這麼做的時候保持尊重態度。參考資料1.原文:責任醫療醫師委員會(Physicians Committee for Responsible Medicine)新聞稿:最新證據送交美國地方法院:麥卡利斯特學院在動物使用上誤導並施壓學生Fresh Evidence Presented to Court: Macalester College Misleads, Pressures Students about Animal Use (https://www.pcrm.org/news/news-releases/fresh-evidence-presented-court-macalester-college-misleads-pressures-students)2.尼爾・柏納德博士介紹:https://www.pcrm.org/about-us/staff/neal-barnard-md-facc3.關於美國責任醫療醫師委員會(PCRM):PCRM是著名的醫學公益團體,位於華盛頓特區,由數百位知名的醫師、營養師、藥師與生化學家等組成,除了提倡蔬食飲食,也倡導放棄殘忍非人道的醫學動物試驗。https://www.pcrm.org/

寵物可以吃素嗎?-Andrew Knight教授講座報導之三 文:蔡育琳

同伴動物

2025.10.05

寵物可以吃素嗎?-Andrew Knight教授講座報導之三

2025年「當動物被使用,我們有哪些選擇?以國際視角,開啟動物倫理新對話」系列講座,由台灣動物平權促進會與好好愛牠協會共同舉辦。在8月31日的第三場講座中,先邀請suiis素易網創辦人暨台灣動物平權促進會理事長林紘睿,介紹台灣寵物食品市場以及他引進素食飼料的經驗。主講人安德魯・奈特(Andrew Knight)教授長期推廣動物福利、動物實驗替代方案、純素寵物食品等,這次的講題為「貓狗應該吃純素嗎?」(Should Dogs and Cats go Vegan?),他以多篇科學研究為依據,分析選擇替代性寵物食品的考量,包括健康、營養、品質以及環境永續等,證實純素寵物食品的可靠安全,對人類和地球也有極大幫助。台灣素食寵物食品現況 林紘睿說,很多人聽到寵物吃素就認為是虐待動物,這讓他想到過去在台灣吃素的環境並不友善,因為對素食和營養不了解,就會有一些疑慮。到底貓狗能不能吃素?他從2006年引進素食飼料,得到的回饋都是正面的,「有太多的飼主告訴我,他們家的貓狗吃素之後,毛色變得更漂亮,個性變得更溫和,體味變得更低。」根據農業部統計,2023年台灣家狗約148萬隻、家貓約131萬隻,總數已超越15歲以下兒童總人口,台灣的寵物產業市場達到631億元,其中寵物食品佔據308億元。然而,肉類寵物食品的背後有許多問題,包括道德、健康、生態影響,還常使用肉品業的剩餘物,也就是所謂的4D動物(死亡Dead、垂死Dying、患病Diseased、殘廢Disabled)。林紘睿向大家提問,貓狗只有吃肉這一條路嗎?在天然的環境中,或許有些營養素是肉類才有、植物沒有,所以有人認為貓狗需要吃肉。但如果營養素可以從植物性取得,也補充足夠了,還需要吃肉嗎?林紘睿分享奈特教授的研究,證明貓狗吃素沒有健康問題,甚至更少生病。而加工的東西未必就是不好的,他說:「寵物飼料也是加工品,如果加工品是罪惡的,為什麼要給寵物吃飼料?」基本上只要是大廠生產且符合標準的飼料,都有足夠的營養素,但他也提到:「我們不太建議飼主自己給寵物準備素食,因為有些營養素你可能不知道夠不夠。」對於寵物食品的選擇,林紘睿認為可以結合同理心與理性,同理心是對於動物,我們愛自己的寵物,其他動物不值得愛嗎?理性則是對於吃肉、吃素的考量,不管吃什麼,營養素都要均衡,假設這兩個選擇都是健康的,但吃素可以減少對環境的污染、對動物的迫害以及其他風險,你會選擇哪一個?林紘睿說:「我不給答案,這是我自己的選擇,只是給各位做參考,希望大家有自己的想法,最後得出最好的選擇。」自然不自然?奈特教授先提出問題,貓狗可以成為Vegan嗎?讓貓狗吃純素,聽起來似乎是個瘋狂的主意?我們通常會認為貓和狗是肉食性動物,其實牠們和人類共同演化(co-evolving,雙方共同參與的演化過程)已經有非常長的時間。狗是狼的後代,在人類狩獵採集的時代,就有一些狼會跟著人類移動,與人類共同演化了2到4萬年。某些狼從人類獲得食物殘渣,而後出現了突變,可以從人類的食物獲得營養,雖然當時的人類也吃肉,但主要食物仍是富含澱粉的根莖類植物。經過數千年的演化,這些狼逐漸從肉食性(carnivorous)的狼,轉變為雜食性(omnivorous)的狗。貓則不同,牠們與人類的關係大約只有 8000 到 10000 年。貓的角色是守護人類的食物儲藏,防止鼠類侵擾。人類鼓勵貓留在人類的聚落附近,但貓並不會吃人類的澱粉類食物殘渣,所以貓至今仍是絕對肉食動物(obligate carnivore),在自然環境中,貓必須吃肉才能生存。不過,這些演化背景與現代的寵物貓狗沒有太大關聯,因為牠們如今生活在不自然的環境中。寵物貓狗的食品有將近50%的植物性成分,而在各種動物性原料中,包含了貓狗在自然狀態下不會主動攝取的魚、牛等動物,還加入了大量非天然的添加物,再加工成乾飼料、濕肉醬、罐頭等。貓狗每天在固定時間被餵食這些食物,跟牠們的祖先完全不同,特別是以前的野生貓,牠們抓到一隻小動物就會盡量吃光,因為無法預計下一餐會是何時。畜牧業、寵物食品與環境為何人們會轉向植物性飲食的生活方式(plant-based lifestyles),還希望寵物也能加入?奈特教授認為有幾個主要動力:健康考量、環境永續、動物倫理以及食物正義。畜牧業是全球森林砍伐的最大原因,在全球食物系統中,每年宰殺超過920億隻陸地動物,捕殺1到3兆隻魚類與海洋動物。75%的畜養動物以密集方式飼養,擠在狹小空間中,環境豐富化近乎於零,造成動物長期壓力。此外還有糧食正義的問題,在發展中國家,每人每年平均消耗不到30公斤穀物,在富裕的國家則超過96公斤穀物。因為在富裕的國家,大部分的穀物不是直接被人食用,而是先成為動物的食物,再被人類間接吃下肚。當穀物被餵食給動物,大部分會被用來維持動物的身體機能,而非直接轉化為肉、蛋、奶,這種生產食物的方式效率極低。雖然全球生產的穀物足以餵養目前人口的2倍,仍有1/9的人口在飢餓與營養不良中掙扎。如果每個人都採用富裕國家的飲食模式,需要7個地球才能種出足夠的穀物來餵養所有人。奈特教授介紹,傳統的寵物食品需要消耗肉類,但現在有很多替代選項,包括植物性原料(包含海藻)、酵母與真菌、人造肉、細胞培育農業等。這些都可能是食物的未來,因為製造食物最有效率,只需要很少的水和土地,原料來自農作物或有機廢棄物的副產品。在這些替代選項中,純素寵物食品產業迅速成長,2010年的市值是100億美元,2024年成長到270億美元,預估2034年會達到570億美元,複合成長率為8%。目前寵物數量最多的國家是美國,但在未來10年,亞洲的寵物數量可能會成長30%,到時會有3億隻貓狗,亞洲將成為寵物數量最多的地區,除非我們能夠全面推廣純素寵物食品,否則寵物食品的肉類消耗量將大幅增加。關於素食寵物食品的研究奈特教授說明,過去對於素食寵物食品的健康影響,並沒有多少科學證據,第一篇相關研究在2006年發表於《美國獸醫醫學會期刊》,由獸醫研究34隻吃素食的貓、52隻吃肉食為主的貓,大約一年後結果顯示,兩者之間的健康狀況並無顯著差異。另外一篇研究是在2009年發表於《英國營養學雜誌》,將12隻競速雪橇犬(sprint-racing sled dogs)分成兩組:一組吃普通的肉類飼料;一組吃不含肉的飼料,但營養成分與肉食組相同。飼養時間為16週,每隻狗都接受相同的訓練、照護和競賽,結果每隻狗的血液指標都在正常範圍,獸醫評估所有狗的身體狀況為「極佳」。2016年奈特教授發表研究,比較貓狗的素食與肉食飲食,結論是:「狗和貓都可能在素食飲食下健康成長,前提是必須營養完整均衡。」近年來相關研究越來越多,例如2021年《BMC獸醫研究期刊》的一篇研究,對1325位養貓飼主做了問卷調查,貓的飲食分為素食與肉食兩種。結果發現,吃素的貓比較少有肥胖、腸胃和肝臟問題,有更高的健康機率,壽命也沒有比較短。選擇替代性寵物食品的重要考量寵物健康奈特教授於2022年發表研究結果,共調查2536隻狗,分為三種飲食方式:傳統肉類(1370隻)、生肉(830隻)、純素(336隻)。予以分析7項健康指標、22種疾病發生率,結果顯示:患病率最高的是吃傳統肉類飲食的狗(49%,11種疾病),其次是吃生肉飲食的狗(43%,8種疾病),最低的是吃純素飲食的狗(36%,3種疾病)。結論是對狗而言,最健康且風險最低的飲食選擇,就是營養完善的純素飲食。另外也有學者於2022年發表研究,從1189位狗飼主收集飲食資訊,其中357位飼主提供愛犬純素飲食,平均餵食時間為3年。結果顯示,純素飲食的狗更有可能被評為健康良好,也更少罹患眼部、胃腸道與肝臟疾病。根據奈特教授的研究,在1201隻曾被飼養的狗中(註:狗皆已過世,因此得知其壽命),吃肉食的狗平均壽命為12.6年,吃素食的狗平均壽命為14.1年,不只多活了1.5年,而且有更好的生活品質。狗的一年大約是人類的七年,換算下來吃素食的狗可以多活相當於人類的十年。針對狗吃純素,奈特教授總結,目前有12項研究探討長期餵狗純素或素食飲食的健康結果,其中有11項研究支持這類飲食的使用。由此可見,只要營養設計合理,純素的犬食是健康且風險最低的選擇,各項證據已能肯定其可行性與安全性。對於純素飲食的貓,奈特教授也有相關研究,共調查1242隻吃肉食為主的貓、127隻吃純素食的貓,並觀察7項疾病指標。結果顯示,吃純素食的貓在所有疾病的得病機率都較低,風險降低的比例從3.6%到54.7%不等。針對貓吃純素,奈特教授的結論是:目前已有3項研究探討長期餵貓純素或素食飲食的健康結果,3項研究都支持這類飲食的使用,因此,只要營養設計合理,純素貓食也是可行且安全的,科學界已有越來越多支持的力道。營養健全與品質良好針對這兩個考量,奈特教授於2021年發表研究,比較肉類與植物性寵物食品的營養健全與品質標準,調查對象是19家生產肉類寵物食品的廠商、10家生產純素或素食寵物食品的廠商。檢視了生產流程的每個階段,是否有與專家合作設計配方?是否符合國際的營養指引?如何確保原料品質?是否有補充所有必要營養素?寵物食品在加工過程中會經歷高溫高壓,許多營養素往往被破壞。例如牛磺酸(taurine)是貓咪必需的營養素,天然存在於肉類中,但在寵物食品的加工過程中,天然牛磺酸會嚴重流失。在1970年代有研究發現,食用寵物食品的貓出現牛磺酸缺乏症,可能導致失明、心臟疾病、先天缺陷、死亡。解決方法就是在加工後的肉類貓食中添加合成的牛磺酸,同樣的道理,純素寵物食品也必須補充牛磺酸等營養素。研究中也調查了各家廠商如何保持原料品質,是否使用抗菌劑來抑制細菌?是否在倉儲期間監測營養素的流失,再補充營養素來彌補損耗?在儲存與運輸過程中,是否有良好的作業規範來確保營養素不被破壞?奈特教授在完成調查分析後發現,在營養健全和良好品質這兩個重點上,大多數公司的處理都做得相當不錯,但整體而言,生產純素與素食配方的公司表現略勝一籌。適口性(美味程度)有些批評者認為,讓貓狗吃純素飲食很殘忍,因為這非常不自然。對於人們的爭論,奈特教授認為不如直接觀察貓狗進食的行為,他調查了純素與肉類寵物食品的適口性行為,分為三種飲食(傳統肉類、生肉、純素),由飼主回報2308隻狗與1135隻貓的情況。正向指標行為(表示喜歡食物):快速進食、護食、搖尾巴、發出聲音、主動靠近食物等。負向指標行為(表示不喜歡):嗅聞後不吃、舔食次數少、離開食物等。結果發現沒有顯著差異,雖然每隻動物有自己的個性及偏好,但在觀察數千隻動物時,整體而言,牠們對純素飲食與肉類飲食的喜好沒有明顯差異。奈特教授說這其實很合理,如果某家公司推出的純素寵物食品不受貓狗喜愛,那家公司很快就會倒閉了。環境永續奈特教授首先指出,根據2021年的研究,來自動物性食物的全球溫室氣體排放量是植物性食物的兩倍,如果我們不處理畜牧業問題,就無法有效遏止環境破壞。根據統計,食物產生的溫室氣體排放量比例:◼全球食物系統:約33%◼動物性產品:約20%◼寵物食品:約 5%奈特教授在 2023 年發表研究,探討在美國(2020年)與全球(2018年)人類與貓狗的飲食影響,以下為部分數據:◼狗、貓、人類數量美國(2020 年):8630萬隻狗、6110萬隻貓、3.29 億人全球(2018 年):4.71 億隻狗、3.73 億隻貓、76.8 億人◼對於經濟動物的消耗比例:美國:狗佔17.7%、貓佔2.3%、人類佔80%全球:狗佔7.7%、貓佔1.2%、人類佔91.1%如果人類與貓狗都改用純素飲食,以下為部分影響數據:◼每年可避免屠宰的陸生動物數量(不含水生動物)美國:狗 17 億、貓 2 億、人類 78 億全球:狗 60 億、貓 9 億、人類 713 億 ◼每年可減少的碳排放量狗:等同英國(0.57 億噸)貓:等同紐西蘭(0.09 億噸)人類:等同歐盟(4.13 億噸)◼每年節省食物可供養人口狗:可供養歐盟人口(4.49億人)貓:可供養英國人口(6970 萬人)人類:可供養53億人寵物食品、健康與環境奈特教授說明在寵物吃素這件事上,幾個重要的考量(健康、營養、品質、適口性、環境永續)都已得到科學證明,但大多數飼主並不知道這些資訊,因為這些研究是最近十年才發表的。奈特教授希望讓更多人了解這件事,常在英國的獸醫刊物介紹純素寵物食品,如今英國寵物食品協會也推薦素食寵物食品,英國獸醫協會則是全世界第一個公開支持狗吃素的協會。奈特教授提醒大家,讓貓狗改吃素食,要選擇有信譽的廠商,確認營養完整且符合標準,可能要用幾個星期的時間來轉變,讓貓狗的消化系統逐步適應。如果貓狗不太愛吃,可以添加一些植物油或螺旋藻;如果貓狗真的非常抗拒,也不必太沮喪,即使只吃50%的純素飲食,仍然可以獲得50%的健康益處,對環境也有50%的正面影響。編註給寵物植物性飲食是一種可行方案,但可能不一定適用於所有個體。寵物飲食的改變,請務必向獸醫或專業的寵物營養師諮詢,並且依寵物的個體需求與實際情況評估,做出最適合的選擇。相關網站Sustainablepetfood.info (永續寵物食品資訊,Andrew Knight教授創立的網站)相關報導1. 動物實驗的爭議與未來-Andrew Knight教授講座報導之一2. 教育場域中的動物使用與替代方案-Andrew Knight教授講座報導之二

【用一生療癒「牠們」的傷—願不再需要實驗動物】 Mandy Lu

實驗動物

2025.09.29

【用一生療癒「牠們」的傷—願不再需要實驗動物】

動物跟人類一樣有知覺、有情感,會痛會難受。那你知道,動物其實也會有創傷症候群嗎?傷痛不是量化數據,也不是透過比較,就能夠不存在。對受苦的個體來說,負面感受與創傷經驗是一種事實的發生。有些實驗動物需經歷長時間的身體上的傷害,例如化妝品實驗、藥物實驗;而早期的心理模擬實驗,前提更是「人為製造」動物們獲得心理疾病在進行實驗解析行為。不論是為了人類福祉或是為了研究動物習性,很多實驗的過程卻是建立在某些動物個體身上或是心靈上的犧牲。牠們無法表示自己是否有意願參與實驗,甚至可能也被忽視牠們的天性與照顧需求。2021年挪威原計畫進行鯨豚的「聽力實驗」—捕捉十幾頭年幼小鬚鯨,將小鬚鯨們用兩個木筏夾住長達六個小時,並有電極伸入牠們的皮膚下,研究牠們的大腦如何對不同頻率的海洋噪音做出反應,結束後這些動物將被衛星標記並釋放回大海。當時實驗的激烈程度評價為「中等」:「動物有可能會經歷短期的中等疼痛、受苦或焦慮,或持續性的輕微疼痛、受苦或焦慮。」為了瞭解鯨豚習性;但實驗過程卻反而對鯨魚健康跟心理都會產生創傷損害。傷害一旦發生,那就是形成一個事實。而這個事實與經驗可能需要受害者花很長時間,甚至一生都要療癒。回歸到一個本質的思考:痛苦即使分級,即使再輕微再小,那也仍然是痛苦。沒有犧牲是理所應當;也沒有哪種痛苦傷痛就應該承受。不論是人或是動物,只要是活著的個體,我們都應該重視生理與心理的健康。而現今有許多的動物實驗替代方案,或是動物實驗政策的改進。2025年台灣推動動物實驗減量,健康食品項目13項中的5項已廢除動物實驗;甚至透過AI人工智慧評估、建立互動式實驗動物顯微手術教育基地,以減少動物犧牲。那實驗動物們在結束之後的安置問題與處境呢?牠們遭受到了殘酷的實驗經歷,人類也應該對牠們負責,牠們受的創傷不是牠們的錯,而是我們賦予強加的,所以我們也需要用愛療癒牠們。2020年美國食品藥品管理局(FDA)重新調整實驗動物退役政策。動物組織White Coat Waste Project倡議暨公共政策副總古德曼(Justin Goodman)表示,「這些動物歷經了創傷,牠們從來沒有接觸過外面世界,但牠們依然可以存活下去,只需要領養家庭、收容機構多花一些時間和耐心,來協助牠們適應。」許多人願意收養實驗動物,在牠們往後餘生給予照顧和愛。我們可以支持無動物實驗商品、關注相關議題。從尋找替代方案開始、監督實驗環境與照顧狀態,彌補那些已經發生的傷害,或許就能達到不再需要實驗動物的未來。讓我們從現在開始改變,一同好好愛牠。延伸閱讀:[1] Michigan:Humane Society of Huron Valley takes in more beagles from Virginia lab surrendering 4,000。2022/08/26(https://www.mlive.com/galleries/ZT2MVECFLRC7XI5OEEJ3MVL64Y/)[2] BBC NEWS:動物也會像人類一樣有創傷後遺症嗎?(https://www.bbc.com/zhongwen/trad/science-58903922)[3] 台灣動物平權促進會:實驗中的靈長類動物悲劇。2023/10/27(https://taeanimal.org.tw/model_topics.php?sn=1429)[4] 環境資訊中心:動彈不得六小時 挪威抓小鬚鯨做噪音實驗 50位科學家疾呼先不要。2021/06/11(https://e-info.org.tw/node/241738)[5] 地球圖輯隊:被迫六小時動彈不得聽噪音 挪威小鬚鯨「聽力實驗」惹議。2021/06/15(https://dq.yam.com/post/13972)[6] GENE ONLINE產業報告:動物不再為人類健康犧牲!FDA決議以AI-電腦模擬逐步取代動物實驗。2025/04/15(https://geneonline.news/fda-announces-plan....../......)[7] 動物友善網:美國國會強制要求政府 需推動實驗動物退休計畫。2020/01/07(https://animal-friendly.co/laboratory/19400/)[8] 環境資訊中心:小鼠不再被犧牲 藥毒所推亞洲首個AI平台評估農藥致敏性。2023/03/09(https://e-info.org.tw/node/236246)[9] 國家實驗研究院新聞訊息:提高實驗品質 減少實驗動物犧牲 世界第一 互動式實驗動物顯微手術教育基地。2025/03/11 (https://www.niar.org.tw/xmdoc/cont......)[10] ETtoday寵物雲:扭轉實驗動物命運!還活著送收容所 不再遭殘忍「銷毀」。2020/02/28(https://pets.ettoday.net/news/1656140)[11] ETtoday寵物雲:改變命運! 美食藥局:實驗動物退休後可供收養「不用安樂死」。2020/03/30(https://pets.ettoday.net/news/1679629)[12] 窩窩:臺大實驗白兔退休,自帶終身健檢盼一個溫暖的家。2023/03/01(https://wuo-wuo.com/report/instantnews/1712-20230301news)[13]寵物部落:實驗犬一生被囚禁飽受折磨 3隻米格魯晚年終於找到了被愛的感覺。2023/05/18(https://pets.udn.com/pets/story/122672/7174090)[14]ETtoday寵物雲:5年實驗室犬退休「第一次學會玩玩具」 快樂蹦跳找朋友炫耀。2024/07/22(https://pets.ettoday.net/news/2782354)

教育場域中的動物使用與替代方案—Andrew Knight教授講座報導之二 文:蔡育琳

實驗動物

2025.09.29

教育場域中的動物使用與替代方案—Andrew Knight教授講座報導之二

台灣動物平權促進會與好好愛牠協會共同舉辦的「當動物被使用,我們有哪些選擇?以國際視角,開啟動物倫理新對話」系列講座,在2025年8月30日第二場講座中,先由台灣愛鼠協會理事長張勝鬘介紹「台灣教育體制中的動物實驗」,分享實例與反思。主講人安德魯・奈特(Andrew Knight)教授的講題為「教育中的動物使用與替代方法」(Educational Animal Use and Alternatives),介紹在獸醫與生物醫學教育領域的動物使用、制度改革與人道倡議,提供多篇論文及案例分析,而他本人為動物倡議的故事更是典範。台灣教育與動物實驗張勝鬘先提到1999年中興大學獸醫系實驗犬事件,當時興大獸醫系每年解剖20隻狗,來源是公立收容所的流浪狗。學生先把狗綁在實驗台上,麻醉後讓狗睡著,但過程中有狗醒過來,掙扎、慘叫、噴血,有不忍心的學生將此事曝光到網路,引發社會關注和新聞報導。張勝鬘形容這件事:「改變了當時整個社會的氛圍,讓獸醫系很快廢止了從收容所抓流浪狗解剖的做法。」《動物保護法》第16條規定,凡是進行動物實驗的機構,都必須設置IACUC(實驗動物照護與使用委員會)來監督,但在教學體制內,動物解剖是一個不受管理的灰色地帶。另外依據《動物保護法》第18條,高中以下學校不得進行課綱之外導致動物傷亡的教學訓練。然而現實卻是,有高中老師讓「醫科班」的學生解剖兔子,還有一些營隊、社團、補習班等,會解剖動物給學生看,或是讓學生解剖動物,因為有家長希望孩子成為醫生,要先學會切老鼠。「這是完全沒有必要、對科學沒有貢獻,而且是重覆的浪費,對動物生命痛苦的浪費。」張勝鬘強調這些都是違法行為,卻默默存在我們的教育現場,教育部應該直接聲明,高中以下學生不能用動物做實驗。愛鼠協會曾遇過相關案例,有些學生為了參加科展活動,購買老鼠做動物實驗,等交了報告就把老鼠送到愛鼠協會。張勝鬘對此表示:「真的是一場災難,因為老師、家長跟小朋友都沒有能力處理後續。」拒絕動物實驗的獸醫系學生奈特教授首先分享自己的故事,他畢業於澳洲的梅鐸大學(Murdoch University)獸醫系,「當初我會進入獸醫系,是因為想成為動物的治療者,而不是殺害者。」他曾想過,課程中可能會有傷害動物的做法,也可能會有替代方案,他試著說服自己,如果被迫要傷害動物也是值得的,因為他以後會為動物做更多好事。在大學一年級,他們就解剖了很多種動物,大多數被固定放在解剖盤上,看起來不像活生生的動物,讓奈特不太去想這些身體部位是從哪裡來的。直到有一堂實驗課,動物不再是解剖盤上的屍體,那些老鼠活得好好的,在籠子裡跑來跑去。授課老師殺死了老鼠,讓學生解剖老鼠的腸子,把腸道細胞放到不同溶液中,以測量葡萄糖的吸收量。 這麼做只是為了證明某個幾十年前就建立的科學原理,其實可以透過書籍或影片學習。當時的奈特不知道有哪些替代方案,但他很確定,如果這堂課不是真的需要殺死老鼠,他不想參與。於是他跟老師說:「我不想參與這堂課,可以請你給我一個替代方案嗎?」他在實驗課當天才提出反對意見,老師拒絕了這個請求。因為奈特拒絕參與,成為多年來第一位抵制這堂實驗課的學生,引發了很大的爭議,並導致這門實驗課在隔年被完全取消。奈特教授對此表示:「我因此失去了這堂課的成績,但每年有大約40隻老鼠被拯救,我覺得這太棒了。」冰山一角與創造改變奈特教授回憶,有一次他被系主任叫到辦公室,得到嚴厲警告:「目前你看到的只是冰山一角,以後還必須對動物做出更多事,也許你應該重新考慮自己的職業選擇。」這並沒有動搖奈特對職業的選擇,反而激勵他深入了解議題,思考有什麼解決方案。不過系主任說的也有道理,目前他面對的確實只是冰山一角。在大二的解剖學課程,學生們解剖了一些靈緹犬(greyhound,又稱格雷獵犬),因為牠們在賽狗場上跑得不夠快、賺錢不夠多,被捐贈作為教學用途。學生們也會對活體動物做高度侵入性的實驗,例如麻醉一隻羊,強迫牠吸入不同的氣體,還會切斷通往心臟的神經,觀察對心跳有何影響。在大四的外科訓練課程,學生會在健康的豬、羊身上進行外科手術練習,最後仍存活的動物會被麻醉死亡。奈特對所有課程都要求替代方案,生物化學課允許,但生理學課拒絕,他找了獸醫學院的院長,一路升到更高層級,但所有人都對他說不。於是奈特走出校園,對大學提出法律訴訟。在澳洲以及許多民主國家,法律保障不同的宗教、政治、文化等信念,而奈特的信念是:「如非絕對必要,我不想傷害動物」,當他因此面臨懲罰威脅,這就是歧視、就是違法。奈特提供了一些法律資訊作為依據,政府部門表示:「我們從未遇過這樣的案例,但你提出了合理的論點,所以我們將啟動調查。」因此,獸醫學院的院長被傳喚與政府專員會面,試圖為自己的立場辯護。 奈特也找了大眾媒體,他的故事在全澳洲廣泛傳播,包括黃金時段的電視節目,報導一所獸醫學校強迫學生殺害動物。梅鐸大學很快意識到這是一場災難,必須適當處理,於是他們設立了一個獨立委員會,全面探討「良知拒絕權」(Conscientious Objection)這個議題。梅鐸大學同意了委員會的建議,並制定了正式政策,允許學生提出良知拒絕權,也同意提供人道教學方式。後來這項政策被澳洲其他幾所大學採用,還有一些國際學校也跟進了。獸醫教育中的動物替代方案奈特教授說明,在獸醫教育的歷史中,傷害動物的方式一直扮演核心角色,如今替代方案已有大幅進展,舉例如下:1.品質影片/電腦模擬:呈現動物解剖或動物實驗。2.合乎倫理來源的屍體標本:例如自然死亡、意外死亡、因為真正醫療因素而安樂死的動物。3.保存標本:經防腐處理的器官或部位,可長久保存、重複使用。4.非侵入性的自我實驗:例如為了展示生理學原理,可讓人在跑步機測試,觀察心跳和呼吸的變化。5.臨床/外科技能模型與模擬器:例如模擬犬Jerry,可練習心肺復甦、插入麻醉管、抽血、量脈搏、聽心跳和呼吸。6.受監督的臨床/外科實習:由專業人員指導,接觸真實動物病患。獸醫外科訓練的動物替代方案傳統的獸醫外科技能訓練方式,是在健康的動物身上練習,等手術結束後把動物殺死。奈特教授認為,應該用替代方案進行三個階段的練習:階段一—打結訓練板、塑膠器官與類似模型:可訓練基本手部技能,例如DASIE(Dog Abdominal Surrogate for Instructional Exercises犬腹腔教學模擬器),可訓練縫合、結紮與器械操作。階段二—合乎倫理來源的屍體標本:用於模擬外科手術訓練。真實動物:在私人診所或動物收容所,學生在密切監督下進行觀察、協助,最終親自操作對動物有助益的手術。階段三—動物收容所絕育計畫這是一個很重要也很受歡迎的教學模式,學生在專業監督下為流浪動物做絕育手術,術後再將動物送回收容所。所有參與方都能得到受益,動物絕育後可提高領養機會,減少失控繁殖、遭到撲殺的動物數量;獸醫學生得到寶貴經驗及手術技能;獸醫學校提供有意義的社區服務,獲得良好的公共形象。奈特教授曾在羅斯大學(Ross University)獸醫學院擔任教職,他說明當時的教學方式:「我們使用模型、模擬器與手術模擬設備,在這裡的實驗室完全不傷害任何動物。」學生先練習器械操作與縫合技巧,逐步累積技能,等進入正式的外科課程,技術已經非常純熟。奈特教授與同事寫了一篇論文,介紹羅斯大學的臨床技能實驗室發展,為其他大學提供指引。對於教學中替代方案的研究2021年,奈特教授與其他學者共同發表研究,分析歐洲18個國家在2014–2018年的情況,他們發現在教學中持續使用動物有兩個主因,首先是認為使用活體動物才能「正確」學習,其次是認為缺乏足夠的替代方案。奈特教授表示,這些理由往往與事實不符,應該更積極討論使用動物的倫理問題,並審慎思考如何透過替代方案達成教學目標。為了瞭解人道教學的成效,奈特教授參與了一篇回顧文獻的研究,從1968–2020年間找出 50 篇探討「人道教學替代技術」教育成效的研究,涵蓋獸醫、醫學、生物科學等領域。結果發現,人道教學方式比起傷害動物方式,有30%學習成果更好,60%無顯著差異,10%效果略低。如果把它們相加起來,採用人道教學方式的學習成果,其實有90%一樣好或是更好。奈特教授舉出人道教學替代技術的更多優勢:1.節省時間與成本。2.可重複使用,有高度彈性。3.大幅減少動物犧牲的數量。4.提升法規與倫理守則的遵循度,有助於符合使用動物的替代原則。 5.減少學生接觸保存解剖標本的有毒化學物質,從而降低健康風險與潛在責任。6.對於那些不願在教育過程中傷害動物的學生,可降低衝突的可能性。傷害動物也傷害學生1999年在美國伊利諾大學(University of Illinois),獸醫學院學生Linnaea Stull發起一項調查,了解學生在生理學實驗課的收穫,這些實驗室每年大約殺死100多隻狗、豬、鼠、兔等動物。以下是一些學生的回覆內容:「大部分的時間我們都在擔心,我們的狗會不會在實驗結束前失血過多或麻醉過量而死亡,所以很難真正去理解生理學。最後我得到的心臟與呼吸生理學知識,都是從筆記中自己學習的。」「我們太專注於必須殺死狗這件事,以至於無法專心學習生理學。」「這些實驗課涵蓋的內容,其實可以透過示範或影片來學習。我在參與過程中的罪惡感,超過了所有的學習收穫。」「在其中一次實驗課,我們的小組使用麻醉過量,意外殺死了我們的狗,因為我們缺乏經驗、教授的不耐煩和指導不當。這次經歷的陰影完全蓋過了第一堂實驗課的收穫。」在接受調查的370名學生中,共有295人回覆,有59%的學生認為這些實驗課不值得投入資源,20%的學生認為得到很大效益。2000年,伊利諾大學全面停止這些實驗課程,不再納入教學內容。隱性課程與心理影響奈特教授說明,「隱性課程」(Hidden Curriculum)默許了對於動物的傷害性使用,相關課程包括:解剖學:通常使用因為教學目的而被殺的動物,或是來源有倫理爭議的動物。生理學、生物化學、藥理學:以活體動物進行「示範性」實驗,動物通常在實驗過程中或結束後被殺死。末期的外科與麻醉實驗課程:動物在實驗後被殺死。大多數獸醫學生幾乎未曾接受正式的動物福利教育或批判性思考訓練,卻被直接要求在課程中傷害動物。這其中的隱含訊息(Unspoken Messages)顯示:傷害健康動物不只被默許,甚至是成為獸醫的必要條件;動物福利被置於人類利益之下,但其實這些利益存在爭議。這些隱性課程可能造成的心理影響,包括:1.對動物生命內在價值的否定潛在訊息。2.壓力可能導致認知能力受損、學習效果下降,甚至對科學失去興趣。3.對痛苦與殺害的去敏感化(desensitization)。4.同理心與倫理判斷能力的削弱。在針對獸醫學生的研究中,發現了幾種情況:「獸醫學生在學習過程中,對動物感知能力的覺察程度逐漸下降。」(Paul and Podberscek 2000)「四年級學生在臨床判斷上,提供止痛藥的可能性,很明顯低於二、三年級學生。」(Hellyer et al. 1999)「獸醫學校四年教育期間,學生的道德推理能力發展受到抑制。」(Self et al. 1991)人道教學與動物倡議奈特教授歸納的結論是,採用人道的教學方法,不只能在獸醫課程中直接拯救大量動物生命,更可能培養出有較高動物福利標準的獸醫畢業生,進而造福他們未來的動物病患、引領動物福利標準的進展,而這正是社會所期望的。透過精心設計的人道替代教學方案,通常至少能與傷害動物的方法同樣有效,在某些情況下甚至能達到更佳的學習成果。教育者如果能引進人道教學方法,將更能造福學生和動物,也能減少財務與時間的負擔。現場有觀眾想提問,奈特教授做為一位動物倡議者,曾遇過怎樣的難題或衝擊,後來又是怎麼度過的?奈特教授回顧自己的學生時期,良知拒絕權帶給他很多經驗,他必須做一些從來沒做過的事,面對那些有敵意的同學和師長,因為他提出的議題讓學校難堪。「在大多數人都反對我的情況下,我必須向大學發表演講,這一切非常可怕,我完全沒有這方面的經驗。我必須撰寫報告,進行研究,找出替代方案,我還跑去法律圖書館,查詢良知拒絕權的法律依據。這段經歷迫使我獲得了許多原本不會接觸的技能,如今,我將這些能力運用在成為一名專業的動物倡議者上。所以,我想我應該感謝獸醫學院,如果他們沒有逼迫我,也許我根本不會有這些技能,無法成為有力的動物倡議者,也無法推動這麼多改變。我做的事情並不複雜,談不上什麼高深技術,也不需要特別聰明,任何人都可以做到。我在自己的網站放了簡單的指引,提供學生參考。」Andrew Knight教授推薦書籍《Ethics in Veterinary Practice: Balancing Conflicting Interests獸醫實務中的倫理:衝突利益的平衡》(2022)Andrew Knight教授為作者群之一相關網站HumaneLearning.info(Andrew Knight教授創立的網站,以人道教學取代動物使用)InterNICHE(國際人道教育網,推廣替代動物實驗的教學方式,還有多位學生在校內倡議成功的故事)Humane Society Veterinary Medical Association(人道協會獸醫醫學協會,收錄多種替代技術、收容所動物絕育及醫療服務)相關報導1. 動物實驗的爭議與未來-Andrew Knight教授講座報導之一2. 寵物可以吃素嗎?-Andrew Knight教授講座報導之三

動物實驗的爭議與未來—Andrew Knight教授講座報導之一 文:蔡育琳

實驗動物

2025.09.15

動物實驗的爭議與未來—Andrew Knight教授講座報導之一

2025年8月最後兩天,台灣動物平權促進會與好好愛牠協會共同舉辦「當動物被使用,我們有哪些選擇?以國際視角,開啟動物倫理新對話」系列講座,主講者為英國獸醫與動物福利專家安德魯・奈特(Andrew Knight)教授,他從關心人權轉為關注動物,是一位優秀學者更是積極行動者。8月30日上午的第一場講座,先由台灣愛鼠協會理事長張勝鬘介紹台灣動物實驗現況,再由奈特教授講述動物實驗的爭議與未來,包括科學評估、倫理原則、制度偏誤與替代方式等,引領大家一起思考動物實驗是否合理?台灣動物實驗需要更多監督管理張勝鬘首先感謝大家關心鼠類,在動物實驗中90%以上都是犧牲鼠類動物。從2013至2023年,台灣的實驗動物使用量約110–170萬隻,死亡率大多超過70%,值得注意的是,為何多年來趨勢沒有變動、數字沒有變少?而在整體侵入性實驗中,只有77.69%使用麻醉或止痛,使用量最多的鼠類,止痛和麻醉只佔50%,痛苦程度偏高。「我們在查核的時候,看到竟然有一隻小鼠一天要戳上40針,40次的抽取或注射,沒有麻醉,沒有任何疼痛的控制。」說到查核,張勝鬘也介紹IACUC(實驗動物照護與使用委員會),目前台灣各機構共有197個IACUC,分為內部和外部審核。內部審核是機構的自我審核,外部審核則由60–70位委員組成(動保團體佔5位),因為人力有限,每年抽查約40家機構,平均4、5年才會輪到一次。外部查核會打分數但缺乏影響力,張勝鬘直言:「有人拿到較差十幾年了,但沒有改善過……講白了就是沒有作用。」關於實驗動物的來源及繁殖,台灣目前是零管理,可能從繁殖場或寵物店購買動物,就帶回實驗室繁殖並實驗。張勝鬘表示:「這樣的動物實驗問題就是實驗根本不準,卻犧牲了每年百萬隻以上的動物。」(註:動物的遺傳基因、健康狀況、飼養方式等因素,都會影響實驗的準確度。)張勝鬘也介紹了一些改進,例如化妝品從2019年禁用動物實驗,健康食品的13種動物實驗有5種改為人體實驗。替代科技跨部會平台引進102種替代實驗方法,執行上卻不容易,張勝鬘說明:「因為這些替代方式太新了,或是跟研究報告難以結合,或是他們沒有把握,所以很難撼動原本做動物實驗的習慣。」動物實驗的爭議:一致性或不一致性?安德魯・奈特(Andrew Knight)教授的講題為「Critically Evaluating the use of Animals within Research」(對於研究中使用動物的批判性評估)。他首先說明,關於動物侵入性使用的法令政策,國際間大多採用功利主義式的「傷害–利益分析」(Harm-benefit analysis),以人類可能獲得的利益及動物必定受到的傷害來做權衡。科學界支持動物實驗的理由包括:動物實驗對人類疾病非常重要,醫學研究必須仰賴動物實驗,人體的複雜性需要同等複雜的實驗動物做為研究模型,如果禁止動物實驗,醫學進展將嚴重受阻。有些人則保持相反主張,回顧人類與動物反應不一致的案例,某些藥物會造成動物嚴重副作用或死亡,對人類卻是無害的,例如盤尼西林(Penicillin)、嗎啡(Morphine)、阿司匹靈(Aspirin)等,如果以現今法規進行動物實驗,都不可能上市讓人類使用。反過來的情況則是,某些藥物通過了動物實驗,或已經上市販售,卻引發人類嚴重副作用甚至死亡,例如TGN1412(造成人類受試者器官衰竭)、Vioxx(引發服用者心臟疾病)、Thalidomide(導致新生兒肢體畸形)等。另外就是藥物的不良反應(副作用),在美國是第4至第6大死因,在英國每年導致1萬多人死亡。2004年,英國和美國有幾位科學家提出呼籲,對動物實驗進行系統性的檢視。他們表示,醫師和民眾常認為動物實驗一定就有效,但這些看法來自零散的個案經驗,或缺乏實證支持的主張。應該對現有及未來的動物實驗進行正式評估,包括全面搜尋相關研究、隨機公正選取樣本、研究與排除的標準透明化、評估所有高品質證據,並將結果發表於醫學期刊。動物實驗有用嗎? 奈特教授在研讀博士時就開始評論動物實驗,也做了系統性的檢視。他查閱了27篇動物實驗研究,其中20篇是評估對人類臨床醫學的貢獻,只有2篇研究顯示動物實驗有效益,但其中1篇的結論仍具有爭議。另外7篇是評估對人類毒性反應的貢獻,結果未能清楚證明動物實驗對於預測人類毒性反應(例如致癌性、致畸性)有實用性。奈特教授以相關文獻說明,在76篇發表於頂尖期刊、被引用超過500次的動物研究中,只有36.8%在人體實驗中被複製,18.4%在人體實驗時被推翻,44.7%未進入人體實驗。最後只有10.5%獲准給病人使用,但也無法保證一定有助益,經過核准的藥物仍有可能導致不良反應(副作用),先前已經提過,這在美國是第4至第6大死因。另一個案例是對於黑猩猩的侵入性實驗,2005年有7位美國研究者呼籲增加黑猩猩研究的經費。他們強調這類研究在愛滋病、肝炎與癌症研究中的重要性,也因為黑猩猩和人類的遺傳相似性,可做為理想的生醫研究範本。奈特教授為了確認此事而檢視相關論文,從1995到2004年之間,找到749個與黑猩猩相關的研究,乍看似乎有許多貢獻。他隨機挑選了95篇黑猩猩研究,卻發現有47篇未曾被引用,34篇被其他動物研究引用,只有14篇被27篇人類醫學研究引用。但再檢視這27篇引用黑猩猩研究的醫學論文,有17篇是廣泛性的綜述論文(這類論文通常會引用大量文獻),黑猩猩研究只有極小的貢獻。而在對抗人類疾病的論文中,沒有一篇黑猩猩研究提供了顯著貢獻,甚至在多數情況下,都未能提供任何實質貢獻。奈特教授向大家發問:「為什麼會這樣?科學界不是一直告訴我們,動物實驗對人類的健康很有貢獻嗎?」為何動物實驗無法準確?奈特教授認為至少有5個原因:跨物種的差異、壓力性的環境與操作流程、慢性高劑量動物研究的偽陽性、方法學品質低落、發表偏誤與檔案櫃問題,這些因素都降低了動物實驗對人類臨床的預測力。1. 跨物種的差異人類和動物是不同物種,對疾病的易感性和進展不同,對藥物和毒素的吸收、代謝、療效也不同。此外,動物實驗可能使用近親繁殖、單一性別、年輕動物等設計,或是樣本數不足、缺乏動物多樣性。動物實驗缺乏人類的合併疾病或其他風險因素,而動物長期處在高壓環境中,身體機能和免疫系統也會失真,導致實驗無法準確。2. 壓力性的環境與操作流程從一開始取得動物、運送動物就會造成影響,再到實驗操作的嚴重程度和持續時間,以及麻醉與止痛藥的使用不足,讓動物承受了多重壓力。奈特教授表示:「研究中心會說他們傷害動物的比例很低,但我們做過實驗的人都知道這不是真的。」實驗操作流程大多是侵入性的,包括會致死的操作(無論動物是否清醒)、外科手術、基因改造動物的過程。根據加拿大最近10年的數據,高度侵入性的操作約有29%至44%;而在英國1998年至2009年間,沒有麻醉的實驗操作約有59%至69%。有學者在檢視了110項生醫文獻後做出結論,實驗動物長期在受限制和壓力性的環境中,會造成神經結構受損、行為異常、生理失調。相較於健康的動物,他們的學習、記憶、認知能力都會下降,也可能會憂鬱、增加攻擊性。使用不健康的動物做實驗,自然會影響實驗結果,環境「豐富化」或許能延遲問題,卻無法完全改善問題。有學者評估了80篇研究,發現就算是常規的實驗操作,例如搬運、抓握、抽血、灌胃等,動物也會出現壓力、恐懼、痛苦等反應,這些是動物每天都要承受的,不會隨著時間而適應。奈特教授特別說明,胃管灌食(gavage)是用一個金屬的管子插入動物的食道再到胃部,這種操作很常見,他檢視了168個實驗,發現最常見的給藥方式是混入食物中(49.4%),第二常見的方式就是胃管灌食(33.3%)。長期壓力會造成動物的免疫力下降,也可能出現刻板行為,例如過度理毛、攻擊行為、重複跳躍、咬籠條等,這些重複而無明顯目的的行為,被認為是動物深層的心理痛苦表現。由於囓齒類動物多為夜行性,研究者很難發覺這些行為的普遍程度。3. 慢性高劑量囓齒類動物研究的偽陽性結果偽陽性(false positives)的意思是指,某些物質在動物實驗中被認定有毒或致癌,但實際上對人類可能無害。囓齒類動物與人類有明顯的生理差異,包括代謝、DNA 修復、免疫反應等,人類可能對某些物質沒有反應,也因為人體的承受劑量比較高,但在動物身上可能會有反應並受害。相反的,如果囓齒類動物對某些物質沒有反應,實驗者可能會想增加劑量。但在注射高劑量的物質後,可能導致動物的生理防禦機制失效,包括上皮細胞脫落、酵素系統和DNA修復失效等,當動物整體無法正常運作,就不會有真實的毒性反應。4. 方法學品質低落奈特教授發現至少有11項系統性回顧指出,多數動物實驗的方法學品質不佳,常見缺失包括:未計算樣本數、樣本數不足、未隨機分組、未做盲法評估、未揭露利益衝突,導致研究結果偏差、效益高估。有些動物實驗的結果相當客觀而明顯,可能不需要盲法評估,因為標準化的測量方式,操作者的主觀影響有限。但有些動物實驗的結果有高度主觀性,盲性評估就變得很重要,假如操作者知道動物屬於哪一個處理組別,可能會放大或忽略某些反應,導致觀察的偏差。當實驗者有預期特定的結果、測量主觀的變因,或是有誘因去產出符合預測的數據,偏差的風險最為強烈。在一篇急診醫學的動物研究回顧中發現,如果研究採用隨機分配和盲性評估,治療效果會顯著降低;如果研究沒有採用這些方法,就往往會高估治療效果。2010年,英國 NC3Rs(國家動物研究3Rs中心)推出 ARRIVE 指南(Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments動物研究:活體實驗報告準則),以確保動物實驗的品質並符合3Rs原則。ARRIVE指南獲得了1000多家期刊支持,也有許多贊助單位,在國際間應該是最有公信力的。但根據瑞士的一項調查,在302位完成問卷的動物實驗研究者中,有56.3%從未聽過ARRIVE指南。5. 發表偏誤(publication bias)與檔案櫃問題(file drawer problem)奈特教授先舉例說明,假設有研究者用藥物對老鼠做了20次實驗,19次沒有反應,1次有反應,研究者對有反應的結果會更興奮,這個結果也更有機會被發表。19次正確的反應沒有被刊出,反而是1次錯誤的反應被刊出,更糟糕的是,未來的學者在閱讀報告時,只會看到那1次反應,不知道有19次反應被束之高閣。在一篇急性缺血性中風的動物研究中,分析16項系統性回顧、525篇出版物、1359項實驗,共使用19956隻動物,結果只有10篇(2%)沒有顯著療效。奈特教授說:「如果你要測試一種新藥物,發現有98%的成功機率,你不需要是個科學家也能看出不對勁。」透過漏斗圖(Funnel plot)、Egger回歸分析(Egger regression)、修剪與填補法(Trim-and-fill plot)等調整,發現有214項(16%)實驗未被發表,可能因為結果不顯著、不符合預期,卻造成約3600隻動物死亡。平均而言,發表偏誤可能導致療效被高估1/3。奈特教授強調,發表偏誤的問題在所有科學領域都會發生,而動物實驗是唯一的領域,許多患者的病情會受到影響,還有許多動物會因此死亡。結論:倫理與科學的再平衡奈特教授總結道,因為歷史、當代典範或某些習慣,動物實驗被認為可預測人類實驗的結果,在毒性測試和生醫研究中提供了基礎。但動物實驗持續被使用,主要是歷史與文化原因,而非科學驗證有效,例如許多監管單位覺得「使用動物數據比較安心」,還有些人認為「在動物身上做測試,自然就會有效」。然而多數系統性的評估已經顯示,動物實驗無法充分預測人類實驗,在臨床介入開發、人類毒性評估中,都難以提供實質利益。此外,動物實驗消耗了大量財物、人力和科學資源,對於促進人類健康是一種極度低效的方式,更佔用了其他以人為本的研究資源。當考量整體的代價與利益時,我們無法合理斷言,人類的利益能超過動物承受的代價,無論是對於病患、消費者、出於科學好奇或利益驅動的人。現有的證據顯示,人類實際的利益幾乎從未讓這些代價正當化。只有在極度不平等的情況下,才能說動物實驗在倫理上是合理的,也就是將人類微小或偶發的利益,看得比動物普遍承受的痛苦更為重要。儘管動物實驗的價值被質疑,仍然得到大量批准,奈特教授認為,倫理審查委員會(Ethics committees)在倫理監督上是失職的,他們基於錯誤的獲利假設,未能盡到服務社會的責任,也辜負了他們應該保護的動物。動物實驗的未來:3Rs原則、替代方案1959 年,William Russell和Rex Burch兩位學者提出動物研究3Rs原則。1. 替代(Replacement):盡可能以非動物方法取代動物使用,這是最重要的。2. 減量(Reduction):將動物數量減至最低。3. 精緻化(Refinement):避免或減少動物的痛苦和壓力,並提升福祉。奈特教授說明,提升福祉是一個近期才有的觀念,以前對動物福利的想像只是避免負面影響,現在我們知道也要讓動物有機會接受正向影響。其它延伸的原則包括:再利用(Re-use)、回收(Recycling)、恢復或安置(Rehabilitation)。說到動物實驗的替代方案,奈特教授認為,在進行新研究之前,應加強數據的共享與評估機制,許多藥廠將研究結果當成商業機密,對於公共利益毫無幫助。我們應該促成一些措施和動機,讓藥廠在幾年後公布數據或得到補償。其他替代方案包括:物理化學評估與電腦模擬(如QSARs、專家系統)、化學分組與交叉推論(read-across)、生理基礎藥物動力學模型(PBPK)、人類肝細胞培養與代謝活化系統、體外分析方法、組織培養技術、晶片系統(細胞、器官、人體)、微陣列技術(microarray technology)、微劑量(microdosing)臨床實驗、高階影像技術、人類流行病學、社會學與心理學研究等。奈特教授表示,目前的科學無法回答關於人類的所有問題,人體實驗有限制,但動物實驗有更多限制,替代方案也有限制,但動物實驗的發展潛力更低。使用人體或人類組織的替代方案,可以產生更快速、更便宜的結果,更能準確預測人類反應,未來發展也更讓人期待。Andrew Knight教授推薦閱讀書籍1.《The Costs and Benefits of Animal Experiments》(2011)Andrew Knight教授著作2.《Animal Experimentation: Working Towards a Paradigm Change》(2019)Andrew Knight教授為作者群之一3.《Routledge Handbook of Animal Welfare》(2023)Andrew Knight教授為主編之一相關連結-Andrew Knight(Andrew Knight教授個人網站)-Animal Experiments Info(Andrew Knight教授建立的網站,提供動物實驗的效益、爭議、替代等資訊)相關報導1. 教育場域中的動物使用與替代方案-Andrew Knight教授講座報導之二2. 寵物可以吃素嗎?-Andrew Knight教授講座報導之三

【避免無謂的犧牲——改變實驗動物的未來】 文:Mandy Lu / 圖:Chiafang Tsai

實驗動物

2025.08.07

【避免無謂的犧牲——改變實驗動物的未來】

現今大家越來越重視與動物共處與動物權利,牠們也是地球上的一份子,不應該遭受不合理的壓迫、待遇。而大家逐漸重視無動物實驗的商品除了對人自身健康低傷害;也對環境友善、改變原本實驗動物的處境。當我們改變生活日常習慣,不再理所當然的把動物犧牲視為便捷的路徑,那我們就離美好和諧的未來越近。巴西在今年2025年7月通過法案,全面禁止販售經過動物實驗的化妝品——不僅適用於在巴西本地開發的產品,連在國外經過動物實驗的化妝品及其成分也一律禁止銷售。這也代表越來越多國家加入這樣的行列,一同改善、甚至期望終結化妝品動物實驗的目標。2013年歐盟美妝產品全面禁止動物實驗,而這樣為動物發聲的力量正在擴大。日本則是因為消費者觀念改變,許多公司自願取消動物實驗,而民眾也願意支持之下,使得日本大型動物實驗供應商在2020年宣告破產。而直到現在,實驗動物替代方案增加:例如「人工狗」模型,不再需要活體解剖實驗;或是透過機器模組訓練、AI人工智慧模擬,減少不必要的實驗動物犧牲。再加上眾人習慣觀念逐漸改變——認同不僅是貓犬,不論是鼠兔或是其他物種,都不該成為社會進步理所當然的犧牲品。每一次的堅持與善良,都能夠幫助一次的動物,而當眾人的意識改變——當我們同理動物處境,且願意行動,就能改變整個世界。美國在2022年「長尾獼猴解放行動」,除了中止了對柬埔寨長尾獼猴的進口,更是讓美國生物製藥產業受到最大影響。或許我們該深思,動物實驗帶來的黑暗產業與影響性。因為利益與需求,而導致更多的動物受害。這一切的前提,是我們把動物牠們假擬成人類,認為實驗結果能夠符合人類需求。我們如果無法接受人類被培養、販售、捕捉,被當成實驗體;那為什麼就能視為動物實驗理所當然,進而漠視一切的發生?美麗、健康如果是建立在死亡、血腥之上,如果是以眾多生命犧牲為代價,難道不是顯得矛盾且諷刺嗎?台灣其實不只是化妝品產品禁止動物實驗,食品業者也將一同加入。我們從現在開始改善實驗動物的處境,就能迎接不再需要動物實驗的未來。讓我們從認知開始改變,支持替代方案,終結動物實驗,一同好好愛牠。 參考資料1. GeneOnline News:動物不再為人類健康犧牲!FDA 決議以 AI 電腦模擬逐步取代動物實驗。2025/04/10(https://geneonline.news/fda-announces-plan-phase-out-animal-testing-requirement-monoclonal-antibodies-and-other-drugs/)2. 台灣動物平權促進會臉書:巴西化妝品零殘忍時代即將來臨。2025/07/12(https://www.facebook.com/share/p/173KrNyt2a/)3. 環境資訊中心:美妝產品動物實驗禁令 歐盟正式生效。2013/03/13(https://e-info.org.tw/node/84333)4. 中華民國保護動物協會:消費者觀念改變 動物實驗大幅減量 日本大型動物實驗供應商宣告破產。2020/06/30(https://www.apatw.org/project-article/11971)5. 聯合新聞網:實驗動物每年上百萬 各國急尋替代方案。2024/09(https://udn.com/news/story/6811/8214085)6. 環境資訊中心:終結動物實驗的第一步 「人工狗」全球首亮相。2016/06(https://e-info.org.tw/node/115933)7. 公視新聞網:國研院設顯微手術教育基地 全球首創盼減少實驗動物犧牲。2025/03/11(https://news.pts.org.tw/article/741559)8. 環境資訊中心:小鼠不再被犧牲 藥毒所推亞洲首個AI平台評估農藥致敏性。2023/03(https://e-info.org.tw/node/236246)9. 動物友善網:柬國政府高官涉嫌走私案後 美國嚴審該國實驗猴進口 製藥業無猴可用。2024/02/21(https://animal-friendly.co/laboratory/44555/)10. 環境資訊中心:響應動物福利 統一企業宣布禁止非法定動物實驗。2021/11/16(https://e-info.org.tw/node/232778)

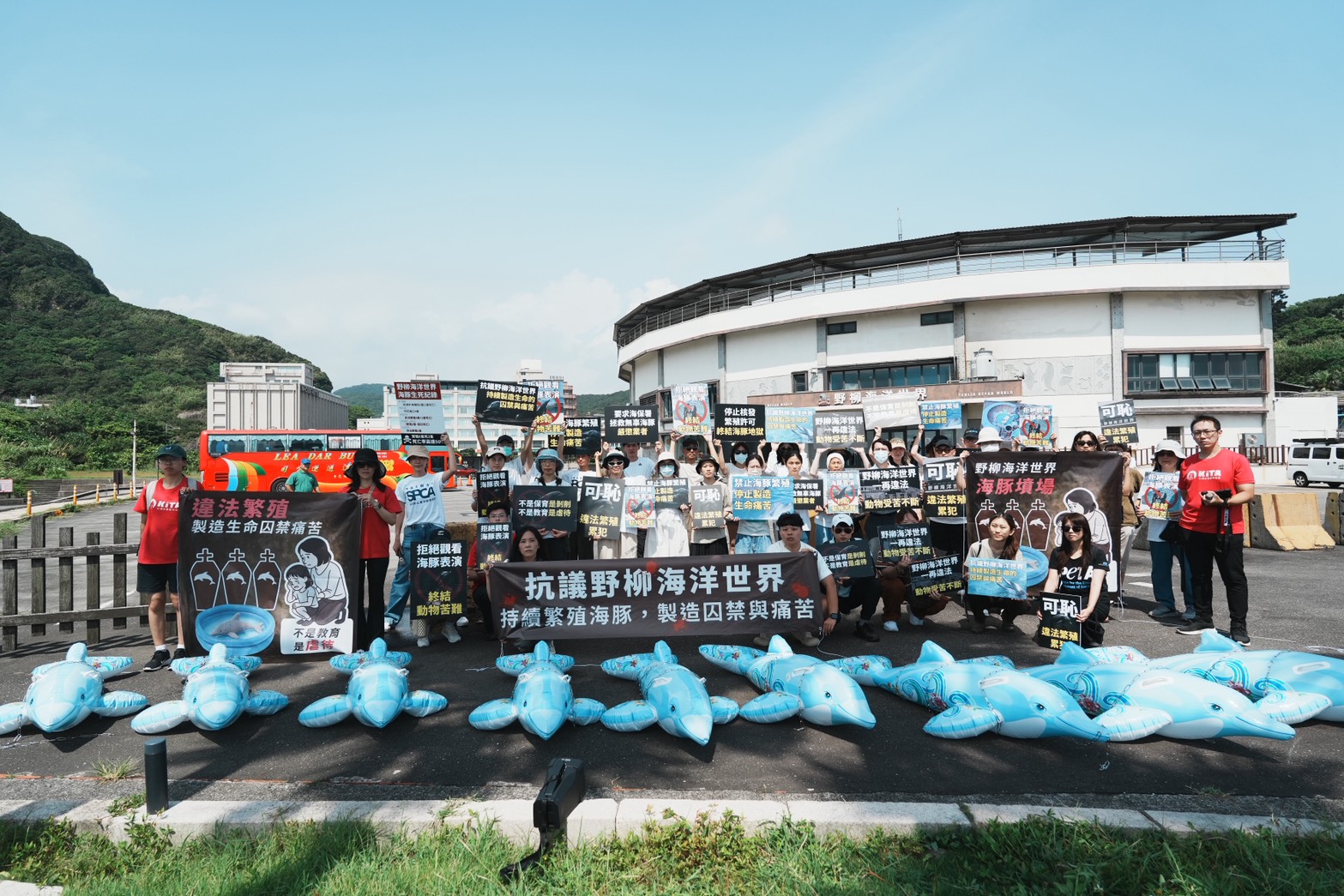

【2025.7.17聯合聲明】抗議野柳海洋世界 再度違法繁殖小海豚 好好愛牠

展演動物

2025.07.17

【2025.7.17聯合聲明】抗議野柳海洋世界 再度違法繁殖小海豚

抗議野柳海洋世界 再度違法繁殖小海豚持續製造生命的囚禁與痛苦動保團體要求海委會嚴懲累犯 妥善安置園內海豚今日(7月17日),多個動保團體聯合前往新北野柳海洋世界,抗議該館再度在未獲核准下私自違法繁殖小海豚,並隱匿幼豚出生事實。根據統計,野柳海洋世界過去十年共繁殖六隻小海豚,其中三隻幼豚夭折,平均年齡都不到1歲,早夭率高達50%。動保團體指出,此舉不僅違反《野生動物保育法》,更嚴重阻礙國內鯨豚展演退場轉型,以跟上國際保育的進程。台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏指出:2024年1月,海保署召集專家學者、動保團體與業者,首次研議禁止海洋保育類動物展演。與會動保團體一致指出,國際科學共識已明確認定鯨豚不適合圈養,呼籲我國應終止圈養並啟動退場機制。海保署及與會學者亦表認同,惟考量國內僅剩的野柳與遠雄兩園區,海豚個體多已圈養多年,部分亦為人工繁殖,野放條件需個別審慎評估。因此決議成立由專家學者、動保組織組成的輔導小組,以協助業者停止娛樂性質之展演、改善園區內的動物福利。會議以全台僅存的14隻海豚為規劃基礎,希望在維護動物福利及業者權益下,逐年完成退場轉型。不料野柳海洋世界竟持續私下繁殖,過去一年小組共召開5次會議、2次現勘,但在2025年6月再次前往野柳現勘時,動團代表才發現現場竟有10隻海豚,與官方公布的9隻數據不符。經追問海保署才坦承新生小海豚於2024年7月出生,新北市動保處亦證實當年度查核時即已知情,但政府與業者竟完全隱匿沒有對外揭露! 動團抗議此舉已嚴重破壞輔導機制的信任基礎。台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如指出:野柳海洋世界是違法累犯,業者在2015年就曾在未申請繁殖、未經許可下,非法繁殖出3隻新生幼豚,卻只遭新北市政府開罰每隻5萬元罰金 ,其中1隻新生幼豚不到一個月即早夭離世。2021~2022年野柳再次申請繁殖計畫,再度繁殖出兩隻幼豚,其中一隻出生沒多久即死亡,另一隻也在一年多後死亡。而2024年7月被非法繁殖出的幼體,海保署依《野保法》第51條開出不符合比例原則、不痛不癢的最低罰鍰1萬元,且沒有針對海豚進行沒入的行政措施,不良業者卻仍不服裁罰還提出行政救濟訴願,令人憤怒。目前野柳將3隻海豚(含新幼體)養在展區後方一個約莫只容三台巴士的極小水池裡,已約1年的時間,惡劣的飼養環境極度危害動物福利!長年投入鯨豚研究的黑潮海洋文教基金會董事蔡偉立及亞洲善待動物組織倡議專員林婷憶指出:依《野生動物保育法》,業者若要繁殖保育類野生動物,須以「教育或學術研究」為目的並提出計畫。然而這些計畫是否具備實質的研究價值,非常值得檢視。就本次野柳海洋世界再度違法繁殖小海豚,海保署於6月23日向動團說明,稱其目的有包含科學學術研究。然而回顧野柳2022年發表的研究內容,僅為母子海豚聲音頻譜的紀錄性資料,這些不僅早已在野外研究中被廣泛紀錄及發現,野柳受限於人工飼養環境,所有研究難以觀察鯨豚自然天性及行為,對野外保育幾無助益,這樣的研究對保育、動物福利及科學研究毫無貢獻價值。而野柳海洋世界口口聲聲稱其進行保育,但其實與野生族群的保育毫無關聯。全球僅約5%的鯨豚研究在圈養設施中進行,且大多聚焦於飼養管理與健康監測。而隨著科技進步,目前已有多種非侵入性方式可用於野外鯨豚研究,例如水下聲學、無人機與衛星標示等,讓圈養、繁殖鯨豚以進行研究的必要性不再成立。可以說:以「研究」之名繁殖海豚,既無科學意義,更無保育正當性。台灣友善動物協會執行長潘定澤指出,「研究」不應成為圈養繁殖的萬用藉口。世界動物保護組織曾揭露,中國多間海洋館以研究為名實施娛樂訓練,台灣若不公開審查與監督程序,恐重蹈覆轍,讓研究成為偷渡展演的幌子。根據美國奧勒岡州立大學研究,民眾多從博物館、影視與課外書獲得動物知識,動物表演若扭曲事實,將誤導整個世代。加拿大學者也發現,兒童觀看展演後更易將動物視為工具,混淆圈養與自然行為,嚴重偏離生態教育初衷。台灣友善動物協會街頭調查亦顯示,76%的家長認為海洋動物表演偏重娛樂,僅5%會以此作為教育工具。公眾早已認清,展演無助教育,只是披著教育外衣對動物的剝削。關懷生命協會副執行長周瑾珊表示,野柳海洋世界圈養空間狹小,嚴重限制海豚社交、覓食與自然行為的表現。讓聰明且具情感的小海豚長期生活在人為操控環境,是一種剝奪與虐待。野柳早夭率高達50%,遠高於野外不到15%的自然死亡率,反映出繁殖計畫既無科學正當性,也缺乏最基本的動物福利保障。她呼籲主管機關,未來若要核准以「教育或研究」為名的繁殖申請,必須具備明確的社會公益性與真正的科學價值。台灣動物平權促進會執行長林憶珊補充,國際上已有多國明令禁止或嚴格限制圈養鯨豚,包括瑞士、加拿大、印度與英國等,因研究已證實圈養環境難以滿足其天生生理與心理需求。而遠雄海洋世界亦宣布停止繁殖海豚。野柳十年間繁殖6隻海豚,3隻早夭,更證明其環境不適合新生個體存活,已無條件延續圈養繁殖行為。好好愛牠創辦人蔡雅芬最後指出:我們為這些長年被業者囚禁的海豚感到悲傷,有幾隻個體從野外捕捉後已經被關在狹小的水池裡37年的時間,更諷刺的是,牠們的家就在野柳後方的美麗大海,但卻永遠回不去屬於牠們的棲地。野外的海豚可以每日游動上百公里、潛到500公尺深覓食,但因為業者的私心,殘忍的判了牠們無期徒刑,這些海豚每日只能在3公尺深的小水池內,重複的繞圈,直到死亡。今日抗議行動中,現場展示了被鐵鍊綑綁的充氣海豚與3具海豚棺木模型,象徵野柳海洋世界對鯨豚的虐待剝削,以及是不折不扣的鯨豚墳場。動保組織聯合要求:1. 野柳海洋世界應公開承諾停止繁殖海豚。2. 海保署與新北市政府應落實會議共識,不再核准任何繁殖計畫,逐步讓國內鯨豚圈養展演退場轉型。3. 針對目前野柳的鯨豚,盡速要求業者改善圈養環境,若無法改善應即沒入,評估並著手規劃台灣四周海域任何可能作為中繼飼養的空間,並積極謹慎評估野放的可能性。4. 教育機構應停止將野柳列為海洋教育場所。5. 呼籲旅行社與票務平台(如五福旅遊、Klook、Agoda等)下架野柳海洋世界相關行程與門票。6. 呼籲社會大眾不再觀賞海豚表演,以保護鯨豚。動保組織聯合發聲:台灣動物社會研究會、台灣防止虐待動物協會、好好愛牠協會、關懷生命協會、亞洲善待動物組織PETA、台灣動物平權促進會、KiTA台灣友善動物協會

【活體不是商品——而是該被善待的生命】 文:Mandy Lu / 圖:Chiafang Tsai

經濟動物

2025.07.12

【活體不是商品——而是該被善待的生命】

炎炎夏季到來,連人類都難以忍受的高溫日曬,即使是在路上、車內都可能會有中暑的疑慮,更不要說動物運輸車了,那些裸露在外的不但最終迎來死亡命運,在這路程中甚至可以說是酷刑。關於豬隻跳車在網路社群媒體成了常態新聞,甚至可以說是國道每幾個月都會出現的事故意外。不光是動物可能逃脫摔落的問題,動物們幾乎狹窄毫無遮蔽的遭受風吹日曬雨淋、飽受折磨。你是否曾經看過這些運送畫面或是豬隻掉落新聞,牠們是即將被送上人類餐桌的經濟動物,但待遇卻有如罪大惡極的囚犯。早在2024年8月動保團體就針對這樣議題,提出建議與改善。在整個產業鏈中問題根本在於「活體拍賣」—南豬北運—的形式(只為了現宰溫體肉),使豬隻長途運輸及驅趕的痛苦與死亡風險大幅增加,好好愛牠團體與多個動保團體站出來於6月底一起為動物發聲。活體家禽家畜的運送安全只是一個問題節點,我們可以從根源一同反思、了解、監督,進而改變整個產業,讓那些動物能夠被善待。荷蘭早在2016年針對國內的經際動物,提出了「全國極端氣溫運輸方案」,不論是在定點或是移動動物都不需要因此遭受殘忍的待遇,例如高溫環境不論路途長短一律禁止運輸動物;每隻動物可活動空間視需求增加一到兩成⋯⋯等。事實上台灣也有相關〈動物運送管理辦法〉,而台灣夏季多高溫潮濕,還有許多可以完善的部分。我們會顧慮同伴動物是否會在炎熱氣候不適;同樣的經濟動物不應因為牠們即將面臨死亡就忽略了當下的痛苦與處境。在真實日常生活裡,牠們與我們息息相關,我們更應該正視動物的處境。因為牠們都是活生生的存在,而非被人類認定的活體商品。從關懷動物處境開始改變,一同友善動物,讓我們好好愛牠。

殘忍的「活體拍賣」,該被時代淘汰 好好愛牠

經濟動物

2025.07.12

殘忍的「活體拍賣」,該被時代淘汰

在台灣,每年有600-700萬隻豬被屠宰。台灣現存豬隻活體拍賣交易制度,對豬極盡殘忍虐待。台灣動物社會研究會與多個民間組織今日前往農業部抗議,公布去年9月到今年 3 月在全台 11 個縣市、13 個肉品市場調查拍攝的最新影像。揭露台灣萬隻豬在被屠宰場前,被迫經歷暴力電擊、鞭打、鐵釘刺印、活勾上顎或拖拉肛門...等慘無人道的虐待折磨,這一切,只是為了讓肉商「用眼睛看豬走路」來決定價格。6月30日上午,好好愛牠與多個動保團體一起站出來,到農業部表達訴求,要求農業部重視落後、野蠻活拍制度背後的嚴重虐待動物問題,儘速提出轉型「屠體評級」交易的政策期程,讓台灣豬肉產銷跟上國際現代化。活體拍賣的豬隻,飽受折磨:被電擊棒驅趕、肛門被鐵器刺入、用鐵鍊單腳吊起秤重、嘴巴被鐵鉤勾住拖行,還有長途運輸沒有遮蔽與禁食之苦,養豬協會理事長說,豬到最後還是會上到餐桌,活體拍賣和屠體評級兩者並沒有差別,還說動團公布的只是少數個案。但正是因為豬到最後還是會上到餐桌,才更應該有同理心,讓牠們以最少痛苦,走完最後一程,吃豬肉,不該建立在動物的恐懼與痛苦上!如果你仍愛吃豬肉,你可以參與改變,加入由台灣動物社會研究會發起的 #連署,要求政府廢除「豬隻活體拍賣」 https://www.east.org.tw/action/869615如果吃肉對你來說可有可無,現在就增加蔬食的頻率,減碳也減少動物犧牲或者餐餐無肉,自在無負擔 🙂動保團體指出台灣豬隻活體拍賣交易制度,應轉型屠體評級交易的四大理由:一、豬隻活體拍賣制度嚴重殘虐動物,違反動物保護法及世界動物衛生組織(WOAH)的動物福利規範,農業部應正視並積極調查裁處! 豬隻活體拍賣的流程與設計,逼迫豬必須一隻隻進入狹窄的拍賣通道「走秀」,以供肉商觀察體態競價。豬在拍賣通道閘門的控制下被迫忽走忽停,常因驚恐不敢往前,就遭工作人員用電擊棒、棍棒鞭打、甚至戳刺肛門,逼迫前進。而當豬被電擊、棒打奮力往前衝時,又會被下一道忽然落下的閘門擋住,導致莫名撞上閘門。整個拍賣過程造成許多豬因緊迫驚恐癱坐地上,或在濕滑的走道上打滑跌跤,就又遭到更強烈的電擊、暴力棒打,每隻豬在拍賣後幾乎都傷痕累累。台灣豬隻活體拍賣的流程與設計,逼迫豬必須一隻隻進入狹窄的拍賣通道「走秀」,以供肉商觀察體態競價。豬在拍賣通道閘門的控制下被迫忽走忽停,常因驚恐不敢往前,就遭工作人員用電擊棒、棍棒鞭打、甚至戳刺肛門,逼迫前進。全台幾個拍賣數量較高的縣市肉品市場,如新北、雲林、南投、桃園、彰化,都有許多豬因拍賣緊迫癱倒無法行走。從研究會公布的調查影像可見,宜蘭肉品市場將緊迫無法站立行走的豬,以鐵鍊單腳吊起來秤重,再用鐵鉤勾住豬的上顎拖回拍賣場,對動物的殘暴虐待令人髮指。而新北市拍賣數量為全國之冠,每天約 5 個小時的拍賣過程,至少有 25~30 隻豬因過度緊迫癱倒無法行走,被趕到濕滑的走道外後,又再次遭受滑倒或劈腿的二度傷害,最後動彈不得後又被暴力拖拉。本會調查人員在現場觀察到,許多緊迫豬被不斷踹踢,工作人員用鐵鉤勾起豬的嘴部、肛門,把豬拖上車斗載走,現場哀嚎聲不斷。動保法第 6 條規定「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」,第 10 條更規定對動物不得有的行為包括:「於運輸、拍賣、繫留等過程中,使用暴力、不當電擊等方式驅趕動物,或以刀具等具傷害性方式標記。」本會調查影像顯示:肉品市場工作人員用棍棒、電擊棒暴力驅趕豬隻,甚至不斷戳刺豬隻肛門導致受傷流血,或將緊迫豬單腿吊起秤重,用嘴套或鐵鉤刺穿豬隻上顎或嘴巴拖拉等,都已違反動保法第 6、10 條規定,依據動物傷亡嚴重程度應依據第 25、30、30-1 條規定裁罰,本會要求農業部積極調查裁處,不應再漠視。二、活體拍賣制度增加豬隻長途運輸及驅趕的痛苦與死亡風險活體拍賣制度須將豬隻從中南部牧場運送到北部甚至宜花東。以養豬大縣雲林為例,豬隻運到北部拍賣距離達 230 公里。且根據 113 年肉品市場統計年報,有 36% 被拍賣後的豬隻,不會在該市場屠宰 ,而是再轉送到其他屠宰場屠宰,導致豬必須承受多次運輸,事故風險也增加。開放式的運豬車因缺乏遮蔽,僅以縱橫欄杆區隔,在冬季寒冷、夏日酷暑,許多豬因此中暑、骨折、嘔吐、緊迫死亡。根據農業部運輸保險理賠統計,估計每年有近萬隻豬在運輸過程中死亡。由於豬隻被運輸前需禁食以避免嘔吐,車程長者會導致豬隻長達 24 小時無法進食。開放式的運豬車因缺乏遮蔽,僅以縱橫欄杆區隔,在冬季寒冷、夏日酷暑中,許多豬因此中暑、骨折、嘔吐、緊迫死亡。根據農業部運輸保險理賠統計,估計每年有近萬隻豬在運輸過程中死亡[2]。 根據農業部統計,每年有近萬隻豬在運輸過程中死亡,至於在拍賣場內的緊迫死亡數量,則是黑數沒有統計。三、集中活體拍賣增加疫病傳播風險各縣市肉品市場匯集來自不同牧場的豬,集中停留的時間可達 12 小時以上,大幅提升動物疫病傳播風險,不利疫病的控制,此外長途與重複運輸更不利防疫。拍賣結束後豬隻回到繫留欄,等待晚上屠宰,或是被轉送到其他屠宰場屠宰。根據113年肉品市場統計年報,有36% 被拍賣後的豬隻,不會在該市場屠宰,而是再轉送到其他屠宰場屠宰,導致豬必須承受多次運輸,事故風險也增加。四、台灣肉品產銷落後國際,無法現代化歐美、日韓等國皆已淘汰活體拍賣,改採符合科學、現代化的「屠體評級」制度。豬隻從牧場直送屠宰場屠宰後,屠體經儀器測量脂肪與瘦肉比例、肌肉品質,標準化分級後再定價交易,兼顧動物福利、防疫與肉品品質,更可提升養豬的品質。反觀台灣還在憑肉商以肉眼觀看豬隻走秀來決定價格,既不科學也不客觀。呼籲中央與各縣市政府首長聯手 終結落後野蠻的肉品生產台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏指出:全台除台北市、基隆市、新竹市、連江縣、澎湖縣、金門縣、嘉義縣外,全台各縣市都設有公立肉品市場進行肉豬活體拍賣,此制度導致全台肉豬的過度運輸,不僅增加防疫風險更傷害動物福利。而活體拍賣制度對豬造成的殘暴對待,是系統性的問題,必須靠制度改變才能優化。至於有業者擔心屠體評級制度,豬價會被屠宰場、財團操縱,陳玉敏指出:只要政府建置公開透明的評級與價格平台,讓承銷人根據屠體品質數據交易,反而可以反映豬農飼養管理的用心與技術,提升豬農飼養的國際競爭力。農業部多年來委託學者研究建立台灣豬隻屠體的評級標準,屠體品檢儀器也早已具備,農業部及各縣市政府實在不應再有任何藉口延宕。 動保團體呼籲:吃豬肉,不應殘忍虐待!共同要求農業部:推動豬肉產銷現代化,提出轉型屠體交易政策期程,廢除活體拍賣制度,保障動物福利,提升肉品安全與品質。共同行動團體:台灣動物社會研究會、台灣防止虐待動物協會、關懷生命協會、台灣動物平權促進會、台灣友善動物協會、台灣永續飲食轉型智庫、好好愛牠協會

【素食是一種生活態度——口腹之慾的選擇】 文:Mandy Lu / 圖:Chiafang Tsai

議題與行動

2025.07.12

【素食是一種生活態度——口腹之慾的選擇】

近期關於狗肉廠的新聞讓許多人感到驚駭,事實上不光是狗肉,還有許多野生動物被冰在冰櫃裡——被部分人認定為野味——在現場也確實有找出各種剁肉刀、鋤頭等工具,殺害這些動物。被肢解成一塊塊帶著血跡的肉塊,都曾是一個活生生的生命,讓人更加感受到口腹慾望的沈重真實。不論保育類動物或同伴動物,都值得我們反思——自己選擇吃下去的究竟是以什麼為代價。熱愛、同理動物處境的人,不吃肉只是一種「從心」的選擇,不是飲食受限,也不一定是討厭肉的味道;而是單純的不希望動物因此面臨殘酷對待和死亡。因為自身的道德,因為不希望以動物失去未來為代價來填補口腹之慾;所以改變自己的飲食習慣。每個人都有自己的喜好與選擇,每個選擇也都有著不同的代價。做出友善的選擇,只是希望「牠們」擁有生命的自由。有些人認同野生動物的存在,所以不吃野味或是反對獵捕獵殺一些特殊物種(比如魚翅)。而事實上相較其他國家,臺灣已經發展出很多替代品,只吃素並不如大家所想的「沒味道」、「單調」、「不營養」。現在也越來越多無蛋奶美食、無負擔的飲食選擇——不論是出自於健康或者守護動物的價值觀——有很多人越來越願意嘗試。素食並不難也永遠不嫌晚,任何一次嘗試,都有機會拯救動物的未來,進而改變牠們的命運。讓我們試著改變一次飲食,一同友善動物,好好愛牠。